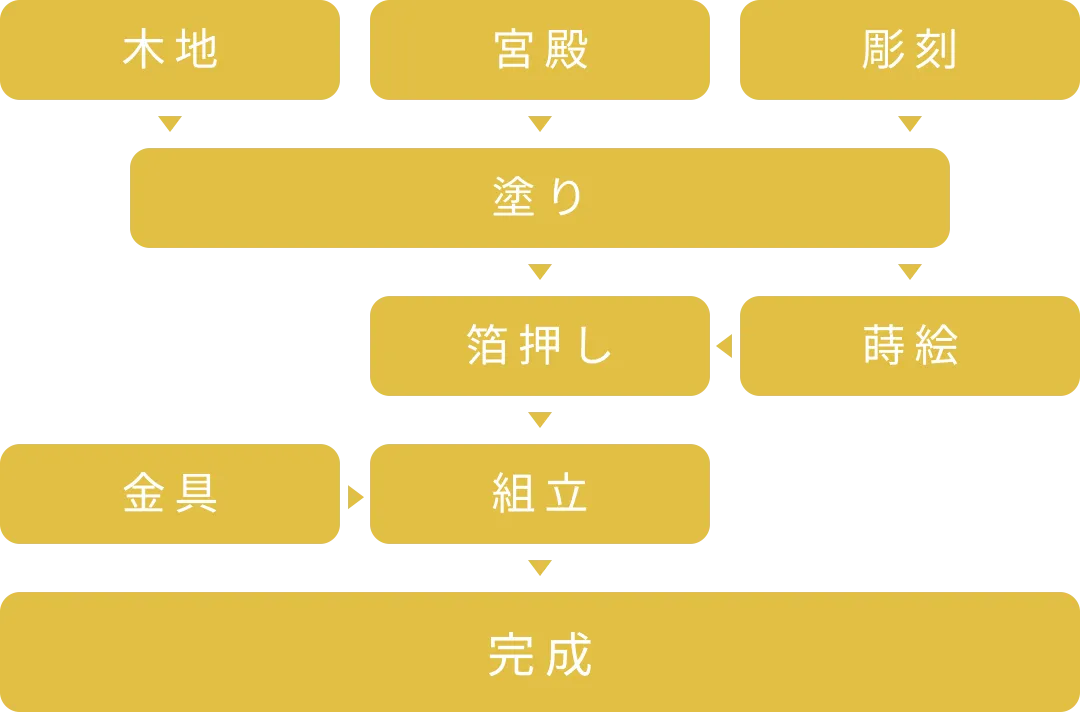

八職の紹介

お仏壇造りには八部門の専門職人が存在し、その職を総称して八職と呼びます。仏壇造りで重要な役割を果たす八職(木地師、塗師、蒔絵師、彫刻師、金具師、宮殿師、箔押師、組立師)についてご紹介します。熟練の職人たちのこだわりを感じてください。

お仏壇造りには八部門の専門職人が存在し、その職を総称して八職と呼びます。仏壇造りで重要な役割を果たす八職(木地師、塗師、蒔絵師、彫刻師、金具師、宮殿師、箔押師、組立師)についてご紹介します。熟練の職人たちのこだわりを感じてください。

それぞれの職人が持つ卓越した技術と伝統が融合し、美しさと信仰の象徴であるお仏壇を形作ります。古くから受け継がれてきた八つの専門技術で、世代を超えて受け継がれる唯一無二のお仏壇を作り上げます。

木地

主な材質にはヒノキ、松(姫小松・紅松)、ケヤキ、栓、または同等の品質を持つ木材を使用します。これらをあらかじめ乾燥させ、使用箇所に応じて強度や木目を考慮しながら切断します。

木材のねじれや反りを鉋で修正し、使用箇所に応じて穴掘り、ほぞ取り、みぞ切りを行います。

雨戸、障子、胴板、後板、半丸柱、中柱、台輪、ごみ受け、上台輪、前柱、後柱、上段、下段、段下枠、引出し、うねり長押などの部品を仕上げていきます。

ホゾ組という木地特有の技術で組み立てられます。この作業は、お仏壇の仕上がりに大きな影響を与えるため、高度な技術が求められます。

屋根宮殿荘厳

主な材質にはヒノキ、姫小松、紅松、または同等の品質を持つ木材を使用します。これらの木材を乾燥させ、使用箇所に応じて強度や木目を考慮しながら切断します。桁組を製作し、正面破風や脇破風を作り、軒の勾配を美しく整えた後、桁を取り付けます。

正面には正面破風を、両側には小さめの破風を取り付け、軒下にタル木や角木を配置して破風をつなぎます。上部には薄板を用いて流れ板を取り付け、順次組み立てていきます。東用には屋根板を差し込み瓦波仕上げにし、西用には檜皮葦仕上げを施します。

須弥壇は、鏡板、段板(のたり)、海老束、タバサミ、股足、脇箱などを作り、組み立てます。虹梁、懸魚、鬼板、持送り、高欄といった装飾部品は、繰り小刀や彫刻刀を使い、丹念に仕上げます。

最後に、各部品を組み立てて、御本尊を安置する宮殿が完成します。

彫刻

主な材質は姫小松、紅松、檜、朴、アララギなどを使用します。よく乾燥させた木材を、用途に合わせて彫刻木地の大きさや厚さを決め、型取りから転写し、切断・切削を行います。

次に、木取り木地に花鳥、竜、獅子、天人、唐草、家紋などの図柄を鉛筆や毛筆で描きます。図柄に基づき、不要な部分を木工ミシンで切り取り、ノミで荒彫りを施します。

技法には、一枚の板に図柄を彫り込んで仕上げる「丸彫り」、表板と裏板に分けて彫り込み仕上げる「重ね合わせ彫り」、各部分を別々に仕上げ、地板に接着して重ねることで空間や深さを出す「付け彫り」の3つがあります。

塗り

漆は非常に塵や埃を嫌います。目に見えない微細な塵でも、漆がその部分に集まり、仕上がりに影響を及ぼします。そのため、塗る部屋は清潔に保ち、職人の服装も清潔に整えます。塗る部品の塵や指紋は丁寧に拭き取り、刷毛の埃も取り除きます。使用する漆は、漉紙で漉してから使用します。

仕上げ塗りには、「ろいろ仕上げ」と「塗立仕上げ」があります。「ろいろ仕上げ」は、雨戸の鏡面や引き出しの前板部分、木目出し塗り部分に施します。また、障子や丸柱などの特殊な塗り部分(箔蒔き、梨地、青貝、本金梨地など)にも使用されます。

「ろいろ仕上げ」を施したものは、専門職が炭研ぎや摺り漆を行い、平滑で艶が出るよう仕上げます。「塗立仕上げ」は、中塗りの上に塗立漆を塗ると漆特有の色と艶が引き立つ仕上がりになります。

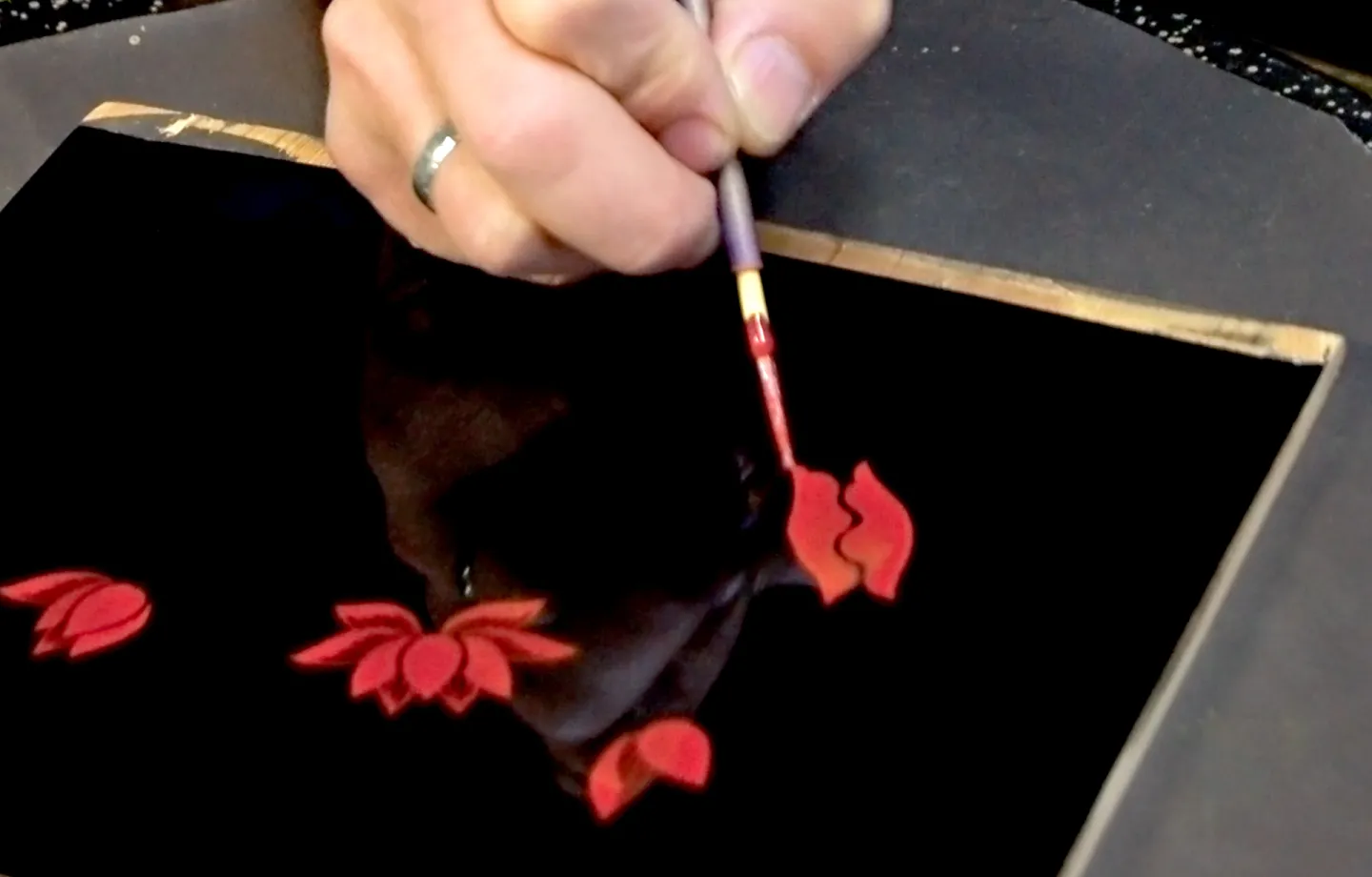

蒔絵

主に使用する材質は、漆、べにがら、砥の粉、金粉、銀粉、青貝、雁皮紙です。まず、図柄をデザインし、その裏面に硫黄を水に溶かした液を筆で描き、蒔絵板に押し付けて図柄を写します。

次に、砥の粉と生漆で作った蒔絵用の泥を筆で下絵に基づいて盛り上げます。乾燥後、赤箔下漆やべにがら、樟脳、黒箔下漆を練り合わせ吉野紙で濾したものを図柄に塗り、やや乾燥していないうちに金粉や銀粉をたんぽで蒔きます。

図柄を明確にするために、生漆や赤箔下漆で線を描き、再度金粉や銀粉を蒔き、色漆で目や口などの細部を描き込みます。最後に、むろで乾燥させて蒔絵が完成します。

箔押し

板物の箔押しは、まず金箔を押す部品の汚れや油分を柔らかい布で拭き取り、箔押漆を均一に塗ります。次に、抜き綿で表面を回転させながらムラなく拭き上げ、艶出しや艶消しの調整を行います。

綿かすやほこりを取り除いた後、金箔の合わせ目を揃えて、箔箸で一枚ずつ取り上げ、指先の力を抜いて軽く押し付けます。金箔の付き具合を確認しながら、真綿や中入綿で軽くなでて継ぎ目を整えます。余分な金箔を拭き取り、むろで乾燥させます。乾燥後、金箔のしわや継ぎ目を中入綿で仕上げて完成です。

彫刻や屋根などの箔押しでは、金箔を押す部分の大きさに合わせて切り分け、細い竹ひごを使用して細部まで美しく押し込みます。

飾り金具

主に使用する材質は銅と真鍮です。飾り金具をつける木地の部分に和紙をあてがい、原寸と原型の型紙を作成し、それに基づいて金具の長さや幅を銅板に取り、不要部分を切断します。型紙を使って彫り模様を描いた後、取り付け箇所に合うように金槌や木槌で成形し仕上げます。

内金具は、彫り模様を描いた後、精密な図柄を彫り、空白部分に魚々子まきを施し、電気による純金メッキで仕上げます。

外金具は、彫り模様を透かし模様に抜いたり、若葉模様を打ち出し、空白部分にはたがねで砂目を刻みます。仕上げた金具には、宣徳色、宣徳墨差し、宣徳いぶしなどで色付けを施します。

組立

箔押しが完了した部品には、まず飾り金具(内金具)を取り付けます。その後、金箔押しを容易にするために分解していた彫り物を組み立てます。

ほぞ穴を丁寧に掃除し、下台輪に胴板や後板を差し込みます。次に、下段枠と上段枠を設置し、屋根を取り付けます。うねり長押には彫り物を装着し、半丸柱の溝に合わせて差し込みます。その後、上台輪をかぶせ、ほぞ穴に差し込んで固定します。天井を上台輪に取り付け、障子や雨戸の蝶番金具を設置し、蒔絵板を引き出しや障子の腰板に取り付けます。

最後に、本体にごみ受けを設置し、表金具を打ち込み、台部分にも同様に表金具を取り付けて完成させます。全体の点検を行い、最終的に拭き上げて仕上げます。